القاهرة: رشا أحمد

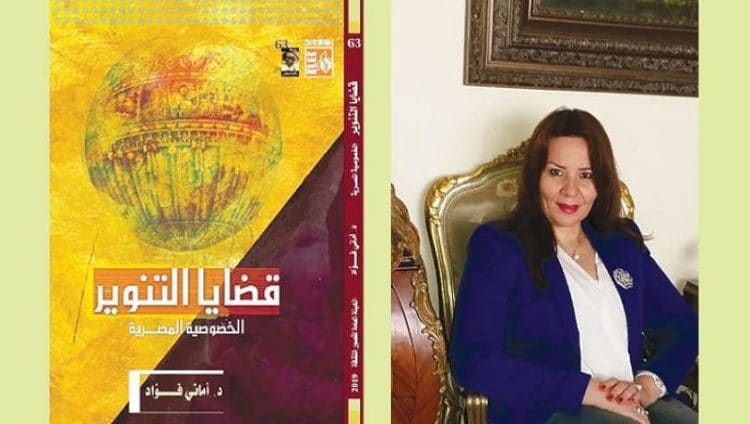

لا تكف الدكتورة أماني فؤاد، أستاذة النقد الأدبي الحديث، في كتاباتها المتنوعة عن إعلانها التمرد على كل ما يكبل حرية الإنسان في نشدانه العدل وحقه في الحياة، تقف في صف المرأة ضد التعسف والقهر، وترى أن ذلك انحياز للإنسانية، كما تنحاز لقيم الحداثة والتنوير والتجريب في مقارباتها النقدية المتميزة، واستجلاء علاقة الإبداع بالمجتمع، وهو ما ظهر جلياً في مؤلفاتها ومنها «المرأة… ميراث من القهر»، «في نقد تراث أبي حيان التوحيدي ونقده»، «المجاوزة في تيار الحداثة بمصر بعد السبعينات»… هنا حوار معها عن عالمها النقدي، بمناسبة صدور كتابها الجديد «قضايا التنوير… الخصوصية المصرية».

> تؤكدين في كتابك الصادر مؤخراً أن على المثقف الحر أن يغادر منصبه ويتنازل عن امتيازاته إذا تعارضت مع قناعاته، ألا ترين أن هذا المثقف يكاد يكون عملة نادرة في واقعنا العربي حالياً؟

– بالطبع هو عملة نادرة للغاية، ولذا نعاني كمجتمعات عربية من أزمة النخبة من دون أي مبالغة، ونادراً ما نجد المثقف الذي يستطيع الاستغناء عن ضرورات الحياة بسبب مواقفه، أو وقوفه على يسار أي سلطة، حيث السياق الحياتي العام لا يشجعه ولا يدعمه، فإن لم يكن هناك إرهاب الخطاب الديني المتطرف، هناك القيود على حرية التعبير، وأقسى من هذه الجهات أحياناً سلطة المجتمع التي تقمع المثقف، وهي رغم عدم وضوحها في شكل مؤسسي محدد، فإنها شديدة القسوة في آثارها على المثقف والمبدع.

يحتاج المثقف لقوة فولاذية ليتناسى كل متطلبات الحياة حوله، لينتصر لقناعاته ورؤاه في الوجود، كل مثقف تراوده رغبة الحياة الكريمة في ظل ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة وضغوط بلا نهاية، يراوده حلم التمتع بالمناصب وما تهبه من سلطة، يحلم بانتشار رؤاه على نطاق إعلامي واسع. لكن هناك دائماً قلة لا يتنازلون عن رسالتهم التي يهبون حياتهم لها، ويترفعون عن كل شيء من أجل مبدأ ما.

> تقسمين المثقفين إلى أنواع، فمنهم «مثقف التوازنات» الذي يمسك بالعصا من المنتصف، حرصاً على مصالحه و«المثقف الموظف» و«مثقف الدولار» و«المثقف المزدوج». مما سبب انحدار قيمة المثقف في العالم العربي وكيف يمكن استعادته لموقعه الحقيقي؟

– لا يمكن لأي سلطة أن تصنع مثقفاً أصيلاً ومتحرراً، حيث إن المثقف ينبغي أن يكون خارج حاضنة أي سلطة، وبينه وبينها مسافة.

تهميش السلطة للمثقف وتصويره أنه خارج سياق الواقع، وفي أبراجه العالية العاجية، أو متحرراً في تناوله للحياة، يؤثر على مصداقيته أمام الطبقات العريضة، ومن صفات هذا النموذج الذي يصدرونه للمثقف يترسخ فعل استبعاده، أو السخرية من مقولاته، والتشكيك فيها. المعادلة الوحيدة لحضور المثقف في مشهد سياقنا العام في العالم العربي أن تأتي سلطة سياسية وتؤمن بالثقافة وبمقولات المثقف وتثق فيه، أو تحتاجه، وهي معادلة شديدة الصعوبة حيث لا يستمر الرضا بينهما كثيراً. يحتاج الفكر والإبداع وحرية الرأي لقوة تؤمن بها وتدعمها لتنمو وتسير على أرض الواقع. وهذا ما يحدث في المجتمعات الديمقراطية، حيث تدعم الأغلبية المثقف وتهبه قوة التأثير.

> هل عانيت من تجاهل الوسط الثقافي لك بسبب عدم انتمائك لـ«مثقفي المقاهي» وهل ثمة موقف ما من منتديات وتجمعات وسط القاهرة الثقافية؟

– لا أشعر بالتجاهل من الوسط الثقافي، وأشارك في فعالياته بالقدر المناسب لي، لكنني أفضل الوجود بقدر، لاستمرار بقاء قلمي حراً بلا مجاملات.

كما أنني لم أؤمن قط بالثقافة «التيك أواي»، ولا ادعاء الثقافة والاستحواذ على قشورها وأشكالها الخارجية، سواء في اللغة المحملة بالمصطلحات الأجنبية، أو مقعرة التراكيب دون أن تحمل مضموناً، ولا في التجمعات والندوات التي بلا تفاعل حقيقي مع الناس. ودائماً ما أصابني الشك في إيقاعي وبطء إنجازي للمهام، وتساءلت متى يجد المثقفون والكُتاب الوقت للقراءة والكتابة، وهم يجدون كل تلك الأوقات في المقاهي الثقافية.

ليس هناك موقف على الإطلاق، من منتديات وتجمعات وسط القاهرة الثقافية لكنني أشعر أن العمل، والقراءة والكتابة الدورية للمقالات والتدريس في الأكاديمية يلتهم الوقت كله، حتى أنني أُحرم أحياناً من أشياء أفضلها كالسينما، أو الجلوس أمام البحر للتأمل، لذا أفضل أن أشترك فقط في مناقشة ما أشعر بقيمته وتميزه من أعمال، وأعتذر عن كثير من الفعاليات.

لكنني أيضاً لا أغفل ما أسميه ثقافة السماع من الآخرين، واكتساب خلاصات تجاربهم والتي عادة ما تكون مثيرة وثرية، ولقد نعمت باكتساب بعض هذه الثقافة من بعض الصالونات الأدبية التي اشتركت فيها، كما أن هناك ثقافة المشاهدة أيضاً وهي التي أحرص عليها من خلال رحلاتي الخارجية، وفي مصر أيضاً.

> تطرحين دائماً سؤالاً مركزياً: لماذا بقينا أسرى لثقافة القشور والفهم السطحي المتسلف للدين ولم نتجه بقوة للعلم القائم على التجريب، لكنك لم تطرحي إجابة؟

– إجابة هذا السؤال على محورين، الأول: عندما أطرح السؤال فأنا أدعو الجميع للتفكير، وأثير أذهان من يقرأون لي أو يستمعون، هي محاولة لإلقاء الأحجار في المياه الراكدة.

المحور الثاني: طالما تحدثت وكتبت عن أسباب بقاء ثقافتنا مسطحة، فنحن لا نمر ببوابات الزمن المتطور، وأحسب أن الأسباب تتلخص في: افتقارنا للحريات نتيجة للحكم المطلق الذي توالى على منطقتنا، ولسطوة السلطة الدينية التي تحارب كل صاحب اجتهاد أو رؤية مغايرة لموروثهم، وتقف في مواجهة كل إبداع يخرج عن رؤاهم منخفضة الأسقف للغاية. كما أن حياة المثقفين وأصحاب الفكر والمبدعين صعبة، فبجانب متطلبات الحياة، يواجهون التضييق والقمع من جهات مختلفة، سواء سياسية أو دينية أو مجتمعية، أيضاً نحن مجتمعات لا تتمتع بنظم تعليم تتمكن من استنفار كل قوانا على الإبداع والتفكير خارج القولبة والمحفوظ والمكرر، وترسيخ مفهوم السمع والطاعة.

> تطالبين باستدعاء التنويريين إلى معركة تجديد الخطاب الديني، لكن مثقفي التنوير أنفسهم «يصمهم» تيار الإسلام السياسي بـ«العلمانية» بعد تشويه مفهومها وربطه بمعاداة الدين… كيف ترين ذلك؟

– لو أردنا تنويراً حقيقياً لا بد أن يتم فصل الدين عن الدولة، الدين علاقة خاصة بين الفرد وربه، دولة المواطنة لا دين لها إلا بحكم عدد أديان مواطنيها، على الدولة فقط أن تكفل حرية كل طائفة في ممارسة شعائرها. ربط السياسة وشؤون الدول المتغيرة بالدين يصيب السياسة والدين كليهما بالاحتقانات والنزاعات.

التنوير الذي أعنيه بمعنى: نشر أنوار العقل وتأملاته وبحوثه وتجاربه التي تشتغل على مختلف مناحي الحياة العامة وقضاياها؛ لتكوين وعي جمعي يحترم الحريات، ويُقدر حقوق الإنسان خاصة حقوق المرأة، يؤمن بقبول الآخر والتفاعل معه وعدم الاستعلاء عليه، يرفض التعصب والعنف الطائفي، يؤمن بالديمقراطية والمواطنة، يحترم العقل وحقائق العلم، يواجه الخرافات والجهل والتواكل، يؤصل للقيم الإنسانية السامية، ويحتفي بالإبداع الحقيقي في كل المجالات، ويدرك قيمة الفنون الجمالية وتأثيرها على ترقية الإنسان وتهذيب غرائزه.

> لماذا ترفضين ما يسمى بـ«القراءة الوسطية» للتراث؟

– برأيي لا يوجد ما يسمى قراءة وسطية، حيث يفرض المنطق والتناول العقلي للقضايا قدراً من الوضوح والاتساق مع ما نتناول، والوصول به لأوضح صورة مجردة، تكشف الهيكل الأساسي للأشياء، ومع اعتذاري عن هذا الوصف لكن من يختار الوسطية يحمل قدراً لا بأس به من الجبن، حيث يترك لذاته مساحة الانسحاب عند أي مواجهة.

> تؤكدين أن قيم الحداثة تظل مجرد شعارات ما لم تمنح المرأة حقوقها، أليس ذلك انحيازا لجنسك كامرأة؟

– إطلاقاً ليس انحيازاً سوى للإنسانية التي تشكل المرأة نصفها، بل النصف الأكثر تأثيراً في التكوين الإنساني بصفة عامة، المرأة هي الأم التي عادة ما تتولى تنشئة الطفل في أعوامه الأولى التي تؤثر في حياته كلها فيما بعد. ولا يقل هذا المحور عن الانحياز للعلم والعدل وحقوق الإنسان التي اجتمعت عليها كل الحضارات المتطورة والمتقدمة… ألا تلاحظين معي أن أغلب الحاصلات على نوبل لهذا العام عالمات في الكيمياء والسياسة ومبدعات في الأدب.

مازلنا في مجتمعاتنا نتحدث في مساحات غادرها الإنسان المتطور منذ قرنين أو ثلاثة وهو ما لا يشكل أي إضافة لنا، بل يشكل عواراً في طريقة رؤيتنا للأمور، فالمرأة ليست عورة ولا ناقصة عقل ودين، كما أنها على الطرف الآخر ليست سلعة ومن غير الوارد أن تتعرض لكل العنف الذي تتعرض له.

> في دراساتك النقدية الأدبية تركزين على كبار الأدباء مثل نجيب محفوظ، وإبراهيم عبد المجيد، بينما تتراجع رؤيتك النقدية إزاء الكتاب والشعراء الشباب، وهم في احتياج لإلقاء الضوء على تجاربهم ومغامراتهم في الكتابة… كيف تفسرين ذلك؟

– دائماً ما آمنت أن مهمة الناقد الأولى إبراز المواهب والقدرات الإبداعية المتميزة من الشباب الذين لم تركز عليهم الأضواء من قبل، وأصنع هذا حتى الآن، حتى أنني على خلاف التقاليد الأكاديمية في جامعاتنا أقرر لطلبتي أعمال الشباب التي تنال جائزة الدولة التشجيعية في الرواية كل عام، كما أنني أجد متعة كبرى في التعرف على العوالم الجديدة التي لم تكتشف بعد قدراتها، ولقد ضم كتاب «الرواية وتحرير المجتمع» سبع عشرة دراسة نقدية موسعة لروايات متميزة معظمها للشباب، وكانت قيمة النص الأدبية وتمثيله للظاهرة النقدية التي أتحدث حولها هي الفيصل، وكنت أتناول في هذا الكتاب أشكال الكتابة الروائية الجديدة للشباب وأسئلتها المهيمنة.

في الكتاب النقدي القادم، وهو تحت الإعداد أتناول أيضاً أعمال لشابات مبدعات وشباب بصورة نقدية مختلفة وفقاً لظواهر جديدة يدور حولها الكتاب.

> أخيراً، متى يكون لدينا مذهب نقدي أو نظرية نقدية نابعة من تراثنا الأدبي، وهو خصب وثرٍ ومتنوع، بدلاً من أن نظل عالة على التراث الغربي؟

– مرت مراحل زمنية واسعة الآفاق على تراثنا هذا، وامتلأت تلك المساحات الزمنية التي أصبحت بيننا وبينه بمنجز نقدي غربي بكل أشكاله وتياراته ومذاهبه، وحين نضيف الآن أي إضافة فستمثل تراكماً يضاف إلى ما صنعه الآخرون، الذي هو منتج حضاري عالمي يشمل عطاءات البشرية، ولا يختص بعربي أو غربي.

المصدر: الشرق الأوسط